Frammenti di viaggio, ingenui e appassionati…

2. La città dove l’uomo ha perso.

In fondo al vagone del treno proiettile si accende il display luminoso annunciando la prossima fermata, e, come sempre, l’annuncio è dato anche dall’altoparlante: “Stiamo per fermarci per una breve sosta a…”. Appaiono i caratteri di “ampio”広e di “isola” 島e sappiamo di essere arrivati a Hiroshima 広島.

Hiroshima, si fa presto a dire Hiroshima.

Ci arrivi e non sai cosa troverai, e hai un po’ di timore reverenziale. Sull’orlo dello smarrimento.

Poi, fuori della stazione, il caos di una città giapponese modernissima (cos’altro ti aspettavi?), dove è bello salire su un tram quasi milanese, che sferraglia in mezzo ai grattacieli, su cui il tranviere guida con i guanti bianchi, raccoglie i soldi in una macchinetta mentre scendi, ti cambia la banconota se non hai spiccioli, annuncia le fermate (quella in corso e la successiva, tanto perché non ci si sbagli) e ti saluta e ringrazia quando scendi. Nessuna meraviglia, dovunque è così sui mezzi pubblici, qui in Giappone.

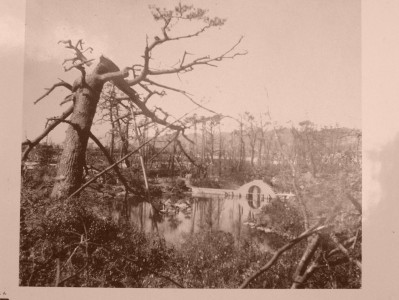

Il tram passa sui fiumi di Hiroshima, città attraversata in realtà da un unico fiume, lo Ōtagawa, che si divide in tanti bracci, giunti alla fine del loro corso. Il delta è vicino e vicino è il mare la cui brezza rinfresca le calde notti estive della città, così come vicine sono le colline boscose. Una terra benedetta, si direbbe. E invece.

E invece qui, il 6 agosto 1945, “l’uomo ha perso”, come dice bene il titolo di un libro.

C’è un cuore verde, ad Hiroshima. È il Parco della Pace. Un’immensa spianata verde che si stende dal grande Museo della Bomba fino al ponte Aoki, l’obbiettivo dichiarato del bombardamento. In mezzo al Parco, una lunga vasca, quasi una piscina, davanti alla quale sta un sarcofago. Dentro sono custoditi i duecentomila nomi. Le vittime. E l’acqua vicino è in ricordo della loro sete, una sete che li bruciava da dentro, inestinguibile, mentre brandelli di pelle e di carne si staccavano dai loro corpi martoriati. Ma perché? Davanti al sarcofago ci sono delle piccole vasche ripiene di sabbia. Chi si avvicina china il capo, giunge le mani e accende dei bastoncini di incenso. La commozione spesso è trattenuta, eppure è palpabile. Il parco qua e là è disseminato di statue, di targhe a ricordo, di alberi feriti e vediamo due resti importanti. Sono le uniche due costruzioni rimaste precariamente in piedi, seppur sventrate, dopo le 8 del mattino di quel 6 agosto. Attorno, una spianata di macerie polverizzate, per chilometri e chilometri. Sono lo scheletro di una banca e quello della Camera di Commercio, il celeberrimo Genbaku Dōmu (la Cupola della Bomba), il simbolo di ciò che è accaduto, monumento all’orrore entrato nel cosiddetto “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco, monito perenne e muto grido. Ci guardiamo senza parlare.

Qui accanto, a cinquecento metri sopra le nostre teste, la bomba è scoppiata. E il cielo nono è stato più lo stesso. E la terra non è stata più la stessa. E il ventre delle donne ha partorito mostri. E molti sopravvissuti non hanno saputo sopravvivere al ricordo e si sono suicidati. C’è tutto nel museo. L’inferno è ben documentato. Con le riprese fatte dall’aereo. Con le fotografie scattate dagli Americani. Per documentare. Ma che hanno regalato ai Giapponesi solo negli anni Ottanta. Il museo ha un centro di documentazione in cui è possibile consultare tutto il consultabile e in cui i cittadini di Hiroshima si incontrano con gli stranieri che qui vogliono venire per capire e per fare un percorso comune sulla via della pace e del disarmo nucleare. Hiroshima vive tutto questo come una missione di responsabilità nei confronti del mondo intero. Per questo le pareti del pianterreno del museo sono tappezzate di telegrammi che i sindaci della città hanno inviato e inviano ai potenti della terra ogni volta che si ha notizia di un test nucleare, in qualunque luogo avvenga.

L’uscita dal museo è come l’uscita da un tunnel oscuro: ritrovi la luce e, con essa, la vita. È bello vedere i bambini correre a inseguire gli uccellini o una coppia scambiarsi effusioni su una panchina. Ci compriamo una granita colorata a una bancarella e intanto guardiamo le vecchiette ingobbite dall’osteoporosi che, amorevolmente, ogni giorno vengono qui, con i loro cesti e le loro scope di saggina, con i larghi cappelli di paglia e le tute azzurre, a pulire il Parco. Raccolgono le foglie morte, sistemano le aiuole, con grande delicatezza, con grande dignità. È un estremo omaggio, che forse solo un popolo come quello giapponese, così legato alla natura e in cui è così sentito il culto dei morti, può concepire.

Non sono molti i turisti stranieri, neppure qui. Noi due, una coppia di francesi dall’aria intellettuale, uno sparuto gruppetto di latinoamericani, non sappiamo di che paese. Che strano. Molte scolaresche, invece, molti visitatori da soli o a gruppetti vengono qui da ogni parte dell’arcipelago. Ne incontriamo anche presso la statua dolcissima di un Buddha dalle sembianze di un angelo, che ricorda i tanti studenti uccisi. Una maestra con bimbetti forse di prima elementare, coi cappellini bianchi per proteggersi dal sole e gli zainetti colorati, si ferma a pregare. Tutti giungono le mani, assorti. Vedremo loro e poi altri, molti altri, tirare fuori da borse e borsoni lunghe ghirlande coloratissime di gru di carta. Tutti i monumenti qui nel Parco ne sono pieni, a volte quasi seppelliti. Sono i lavori pazienti di migliaia e migliaia di bambini e ragazzi di tutto il Giappone. Tutti ricordano Sadako. E portando qui le gru, centinaia di migliaia di gru, lasciano un messaggio di pace. Sasaki Sadako aveva quattro anni, quando la bomba fu sganciata. Era vicina all’epicentro, ma non troppo. Dopo otto anni però si manifestò in lei la leucemia, una delle conseguenze della bomba. Le gru in Giappone sono simbolo di longevità, di fortuna. Nel suo letto d’ospedale Sadako promise a se stessa che se fosse riuscita a piegare mille gru di carta, sarebbe guarita. Ma quando la morte la raggiunse ne aveva preparate “solo“ seicentosettanta. Allora i suoi compagni di scuola hanno deciso di continuare per lei. Ed ancora continuano a farlo i bambini in ogni scuola, in tutto il Giappone.

Passiamo spesso, di notte, per il Parco, che non ha nessun recinto. A volte ci tagliano la strada le biciclette degli impiegati che ritornano a casa un po’ tardi, sfrecciando fra le aiuole. Se ci avviciniamo alla vetrata del museo sempre illuminato e il cui atrio è sempre aperto, il guardiano notturno ci saluta e ci fa cenno di entrare. Più in là si sente della musica. Sono ragazzi che approfittano della spianata di marmo sotto al museo per scatenarsi al ritmo di un rap. E attorno, al di là degli alberi, brillano le insegne luminose e il cuore pulsante della città che si diverte, con i suoi locali e i ristorantini. È la vita che prevale, smemorata.

Amiamo questa città, perché sarebbe stata bella. Con i suoi fiumi ancora pescosi, che l’attraversano come vene sul palmo di una mano. Con le sue colline verdissime. Ma l’amiamo per come è ora. E non vorremmo lasciarla.

Settembre 1998